Актуальность заключается в том, что для того, чтобы почувствовать са ход исторического процесса, необходимо овладеть навыками пространственной локализации исторических событий, чему и способствует работа с исторической картой, формирование умения разумно использовать ее при изучении различных тем.

Представление об историческом пространстве относится к важнейшим компонентам исторических знаний. Категория «историческое пространство» является одной из содержательных линий школьных курсов. Она предусматривает изучение исторической карты России и мира в динамике отраженных на карте географических, экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества. Сегодня работе с картой должно быть уделено значительное место, так как карта – это не только источник знаний, но и средство развития критического мышления учащихся. Картографические знания находятся в тесном единстве со знаниями историческими. Умение пользоваться исторической картой является не самоцелью, а средством для более осознанного восприятия событий и явлений истории.

Большую роль в изучении истории в школе играет знание учащимися исторической карты, овладение умением свободно использовать настенные и настольные карты при изучении различных тем.

Знание истории предполагает не только свободное оперирование историческими фактами, но и владение исторической картой. Прежде чем приступить к ее изучению, нужно убедить учащихся, что, не пользуясь картой вообще, нельзя изучить историю, потому что все исторические события происходят в конкретной обстановке, в определенном месте и в определенное время, поэтому географическая среда оказывает свое влияние на развитие исторического процесса.

Чтобы правильно организовать работу по ознакомлению и постепенному постижению исторической карты, преподаватель должен исходить из того факта, что карта является необходимым средством наглядного раскрытия связей исторического процесса. Знать карту – это не только знать ее символику, города, границы, реки, но и видеть за этими условными знаками живую историческую действительность, сложность экономических, социально-политических и культурных взаимоотношений. Поэтому научить учащихся «читать карту» — вот та задача, которой должен руководствоваться учитель истории, приступая к работе над исторической картой.

Цель педагогического опыта: обобщение педагогического опыта по работе с исторической картой, формированию исторических представлений у учащихся, а также определение роли и значения исторической и контурной карт в процессе обучения истории в школе, в понимании учащимися того, что географическая среда оказывает влияние на ход исторического процесса.

Концептуальность опыта: изучение истории тесно связано с изучением пространства. Представление об историческом пространстве – это соотнесение определенных исторических событий с конкретным местом их совершения, т.е. локализация исторических событий.

Знакомство с историческим фактом, как правило, начинается с его временной и пространственной локализации. Локализация исторических фактов во времени и пространстве – одно из условий осознания школьниками отдельных фактов как последовательных звеньев закономерных исторических процессов, протекающих на определенных территориях и в соответствующей историко-географической среде. Формирование пространственных представлений учащихся на уроке истории очень важно, так как любое историческое событие, изучаемое учениками, обязательно локализуется (то есть помещается) в определенном месте, в определенное время. А для формирования этих самых историко-пространственных представлений учащихся необходимо обязательное применение учителем исторических карт на каждом уроке истории.

Технология опыта: Картографические умения в обучении истории, представляют собой умения легализовывать исторические события и явления в пространстве, то есть умение работать с исторической картой. Исторические карты отличаются от географических. Привычные учащимся цвета географических карт получают иное значение на исторических картах. При работе с картами следует учесть, что учащимся бывает сложно соотнести общую и тематическую карты. Поэтому на уроке в начале изучения темы следует иметь две карты, показывающие местоположение того или иного объекта (государства) на общей карте, например, карте мира, а потом уже на тематической.

Чтобы создать представление о пространстве и местоположении изучаемой страны на карте земного шара, применяют одновременно историческую и географическую (физическую) карты или общую и тематическую. На них помещен один и тот же объект, но он изображен в разных масштабах. Обучение может идти от единичного к общему или от общего к единичному. В первом случае учитель демонстрирует историческую карту (единичное), потом по конфигурации суши и морей, контурам береговой линии, направлениям рек учащиеся находят эту же территорию на физической карте полушарий (общее). Ученики убеждаются, что на исторической карте отображена меньшая часть земной поверхности. Ее очертания мелом учитель наносит на физическую карту, и ученики еще раз сравнивают положения рек, морей с контурами исторической карты.

Во втором случае учитель демонстрирует, например, карту «Расселение славянский племен» (общее). Затем с помощью мела выделяет на ней место расселения восточных славян в виде треугольника (единичное). Этот район можно увеличить. Учитель показывает аппликацию местности расселения восточных славян и помещает ее на карту «Древнерусское государство в I — IX веках».

Сначала воспроизводят действия учителя. Затем по словесному описанию находят объект сначала на настольной карте, потом на настенной; выполняют задание по настольной карте, а отчитываются о выполнении по настенной; учитель объект показывает на настенной карте, а ученики определяют его название по настольным картам.

Постепенно ученики приобретают умение читать историческую карту, т.е. видеть за ее условными обозначениями явления общественной жизни, находить сопоставимые линии сравнения, устанавливать синхронные связи в тех или иных процессах, выявлять результаты развития этих процессов. Так, анализ карт «Древнерусское государство в IX — начале XII в.» и «Феодальная раздробленность Руси в XII — начале XIII в.» подводит учеников к выводу о распаде единого государства на самостоятельные княжества. Если в середине XII в. было 15 крупных княжеств, в начале XIII в. — 50, то в XIV в. насчитывалось уже 250.

Опыт работы с историческими картами как элементом формирования картографических исследований.

Исторические карты отличаются от географических карт. Привычные учащимся цвета географических карт получают иное значение на исторических картах. Зеленым цветом показывают не только низменности, но и оазисы, а также древнейшие районы земледелия и скотоводства.

Другая особенность исторических карт — раскрытие динамики событий и процессов. На географической карте все статично, а на исторической легко увидеть возникновение государств и изменение их территорий или пути движения войск, торговых караванов.

Из трех основных типов исторических карт — общих, обзорных и тематических сегодня явно превалируют последние. Тематические карты посвящены отдельным историческим событиям и явлениям.

-Когда учитель истории может и когда должен работать с картой?

Карта должна присутствовать на уроке практически всегда.

-Почему?

Во-первых, карта помогает установить, где и когда произошло то или иное событие, т.е. локализовать его, т.е. определение местонахождения

( «Египет – дар Нила» или описания берегов Ганга в Древней Индии)

Во-вторых, карты уместны в ходе фронтальной работы со всем классом.

Особенно эффективно одновременное использование настенной карты и атласов, атласов и контурных карт.

-Существуют ли трудности при работе с картой?

Преодолению многих трудностей при ориентировании по карте способствует ряд методических приемов. Стоит остановиться на некоторых

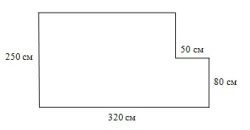

- В 5 классе при заполнении контурных карт начинаем с приёма «наложения» карт.Сначала школьники, пользуясь картой в учебнике, надписывают географические ориентиры – моря, реки, горы и др., затем обводят государственные границы, обозначают страны, города.

- Начиная с 6 класса, выполняются более сложные задания, требующие нанести на карту маршруты военных походов, путешествий, районы восстаний, размещение полезных ископаемых.

Развитию пространственных представлений учащихся способствует одновременное применение карты и учебной картины, например, характеризуя путь «из варяг в греки» и создавая представление об этом великом восточнославянском водном пути, наряду с картой «Русские земли в XII — начале XIII в.» учитель привлекает картину «Днепровские пороги».

- «Путешествие по карте»:ребятам предлагают двигаться по течению рек, пересекать страны и континенты, плыть в морях и океанах;

- Прием «живой» картойили «оживление» карты. Прикрепление силуэтов, фигурок способствует запоминанию мест исторических событий (фигурку варвара на границе Римской империи, изображение верблюда вдоль Великого Шелкового пути, каравеллу на путях Великих географических открытий).

- Составление легенды карты.Рисование условных значков ученики выполняют с большим удовольствием;

- Игра «Собери карту» разрезанной контурной картой. Цель игры: школьники должны как можно быстрее собрать карту в единое целое. Игра может быть индивидуальной и групповой.

- Символическая аппликация — этовырезанные из цветной бумаги квадраты, кружочки, стрелки. Они прикрепляются к карте и дают возможность создать в сознании учащихся целостное представление о пространстве, на котором развивались те или иные исторические явления или события. На уроке по теме: «Начало монголо-татарского нашествия» учитель с помощью увеличивающихся черных квадратов показал движение монголо-татар, вскоре карта превратилась в черное пятно, символизирующее тяжелейший для Руси период.

- «Юные картографы».Пример такого рода деятельности: «Представьте себе, что вы картограф XVI в. Один из заказчиков попросил изготовить для него точную карту Европы, так как он хотел отправить своих людей в Аугсбург и Геную и проложить для них более безопасный путь.

Благодаря включению в образовательный процесс информационных технологий на уроках стали использовать интерактивные карты, картосхемы. Они воссоздают развитие событий, формируя яркие образы.

Но самым эффективным приемом развития пространственных представлений и формирование метапредметных умений является работа с контурными картами.

Ведь контурные карты – одно из средств практического обучения истории. Работа с ними способствует лучшему осмыслению и закреплению в памяти содержания исторической карты. Она содержит элементы творчества: выбор учениками цветных карандашей, определение размеров надписей, величина условных знаков, придумывание своих условных обозначений.

Приступая к работе с контурными картами, необходимо разъяснить школьникам, как их заполнять. Для этого можно раздать учащимся памятки:

— Алгоритм чтения исторической карты.

— Памятка работы с контурными картами.

В каждом классе можно применять различные виды деятельности с контурной картой в зависимости от уровня его подготовленности. Например, задание: рассмотрите карту «Рост территории России в XVII в.» и выполните задание на соотнесение, используя контурную карту:

- Используя атлас и знания по истории, обозначьте на контурной карте разными стрелками пути продвижения в Сибирь и на Дальний Восток русских землепроходцев.

- Закрасьте территории, вошедшие в состав Российского государства в XVII в.

- На основе проделанной работы, объясните:

-Какие существуют способы расширение территории государств?

-Каким способом произошло расширение территории России в XVIIв.?

В современном историческом образовании существуют различные умения, направленные на развитие определенных навыков. Процесс формирования этих умений должен быть целенаправленным и поэтапным. При этом необходим постоянный контроль педагога, при формировании любого умения. Для того, чтобы достичь сформированности определенного умения преподавателю необходимо знать, каковы пути формирования того или иного умения.

Формирование картографических умений у учащихся является неотъемлемой частью обучения истории в общеобразовательных учреждениях.